|

"Soldato caduto"

Nessuno, forse sa più

perché sei sepolto lassù

nel camposanto sperduto

sull'alpe, soldato caduto.

Nessuno sa più chi tu sia,

soldato di fanteria,

coperto di erba e di terra,

vestito del saio di guerra,

l'elmetto sulle ventitre..

Nessuno ricorda perché,

posata la vanga, il badile

portando a tracolla il fucile

salivi sull'alpe... Salivi,

cantavi, e di piombo morivi;

ed altri morivan con te.

Ed ora sei tutto di Dio...

Il sole, la pioggia, l'oblio

t'han tolto anche il nome d'infronte.

Non sei che una Croce sul monte

che dura nei turbini e tace,

custode di gloria e di pace.

Renzo Pezzani

|

|

|

"Nikolajewka"

Un’alba che nell’anima del sole

aveva la speranza.

Per immensi pascoli di neve

sotto un cielo arato di morte

più volte sui tuoi dossi

si logorò l’audacia

a cercarvi la vita.

Solo al finire del giorno,

con disperato grido, epica schiera di fantasmi

passò tra mesto mormorio di preghiere.

Scende ora il sole sull’alto del crinale

bagnando di luce i tuoi morti

e, in un vento di nuvole, fugge

il tuo solitario pianto

verso cieli lontani.

Non più aspre terre e profili di monti

nei loro occhi di vetro

ma lunghe file mute di uomini

su sentieri di ghiaccio.

|

La pista si è fatta di stelle

e cristalli di luna si spengono

su misere croci senza nome.

Nelson Cenci

|

Se la storiografia militare è ricca di relazioni sugli organici delle Unità, sugli eventi bellici della "prima linea" e sulla loro interpretazione, più o meno obiettiva, non altrettanto è generosa nell'informarci su quanto avveniva nelle retrovie e nelle aree di schieramento dei supporti logistici.

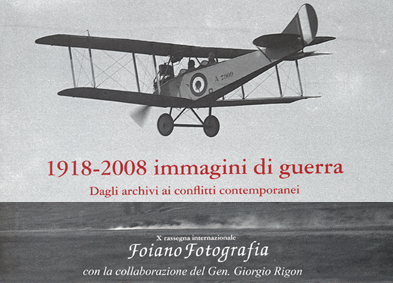

Copertina della monografia

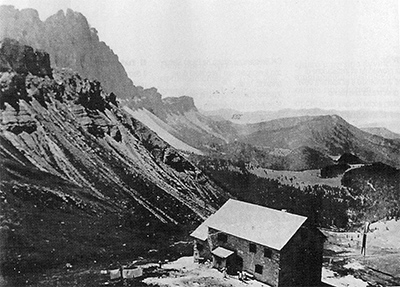

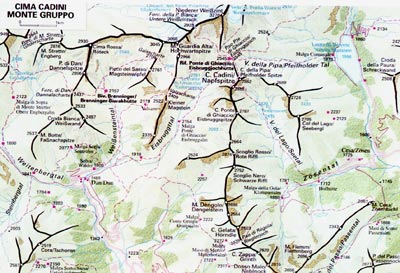

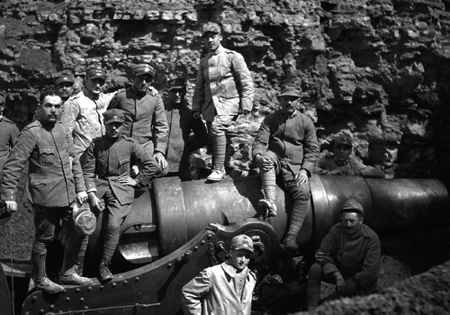

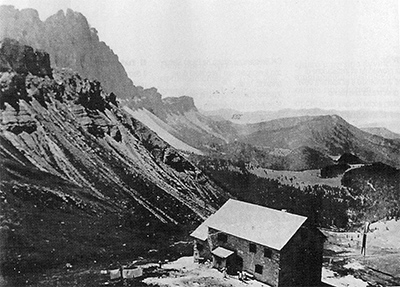

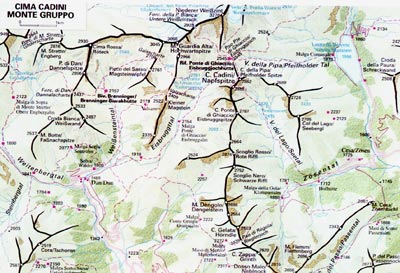

Le fotografie dell'archivio "Furio Del Furia" di Fogliano della Chiana (Arezzo) (1) sono state scattate nel biennio 1916-1917, la raccolta conserva un nucleo di diverse provenienze coeve che suscita sorpresa e riveste particolare interesse poiché ci parla dell'aspetto meno conosciuto della realtà operativa della “Zona Carnia”: quello dell'ambiente umano e geo-topografico ove erano dislocate le unità tattico-logistiche più arretrate, destinate a sostenere gli sforzi difensivi ed offensivi di quelle schierate sulla displuviale delle Alpi Carniche, dal Monte Peralba al Monte Rombon.  Trattrici di artiglieria parcheggiate nell'area di una masseria. Il settore denominato "Zona Carnia", era presidiato da una Grande Unità non organica a livello Corpo d'Armata, strutturata su trentuno battaglioni, di cui ventiquattro Alpini, e supporti vari d'Artiglieria, Genio, Motorizzazione ecc., al comando del Generale Clemente Lequio. Detta zona costituiva anello di congiunzione tra la 4^ Armata del Cadore e la 2^ dell’Isonzo. L'interpretazione delle fotografie di quest'archivio consente, a noi lettori attenti, d'intraprendere un percorso di conoscenza inverso a quello della logica storiografica; infatti anziché condurre le nostre riflessioni iniziando dai fatti d'arme condotti dalle forze contrapposte sulla linea di contatto (displuviate delle Alpi), per concludere con qualche cenno sulla zona arretrata, siamo invitati a fare partire la lettura dalle immagini delle retrovie, per poi collegarci idealmente agli eventi più noti della prima linea.

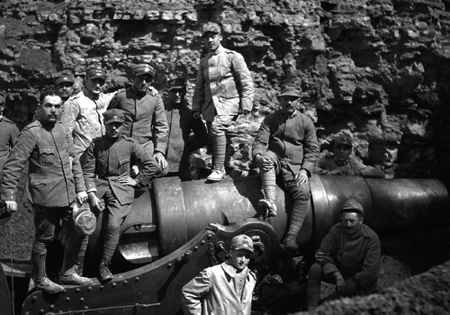

Affusto di artiglieria.

Sappiamo che l'organizzazione e l'attività logistica nella "Zona Carnia" fu un capolavoro di pianificazione che divenne modello anche le Forze Armate delle potenze alleate. In essa fu realizzata una fitta rete stradale ed alcune linee ferroviarie a scartamento ridotto (in particolare la ferrovia Carnia-Villa Santina) per le esigenze di rifornimento alle truppe avanzate, tutte schierate nelle zone più impervie delle Alpi Carniche.

Laboratorio di minuto mantenimento.

La conferma di questa studiata operazione logistica ci viene anche da alcune fotografie che riprendono la poderosa galleria paravalanghe realizzata in corrispondenza del Passo della Morte (alta Valle Tagliamento) e dalle molte fotografie che raffigurano soldati, attrezzature del Genio, autoreparti e unità trattrici d’artiglieria, accantonati presso masserie nell'Alta Valle Tagliamento e nella valli del Degano, del But e del Fella.  la galleria del Passo della Morte, Alta Valle Tagliamento.

|

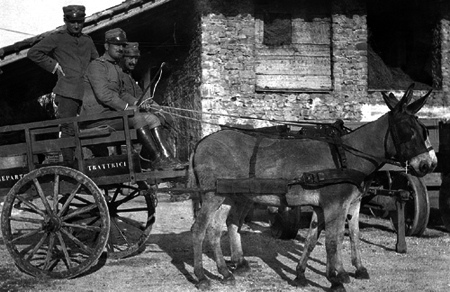

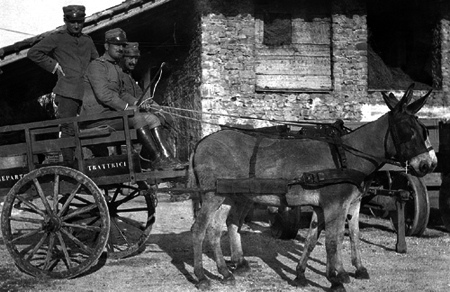

L'aspetto singolare di queste immagini è che, nelle aree rurali requisite e ristrutturate in funzione delle esigenze dei diversi reparti, i militari e le famiglie dei montanari hanno continuato a convivere in buona armonia, come testimoniano le numerose fotografie di ufficiali e soldati che cavalcano quadrupedi e motociclette di proprietà dei loro civili ospiti, essi pure fotografati amichevolmente.  Carretta leggera del Reparto Trattrici.

Ufficiali del Reparto Genio.

Appare, inoltre, che diversi aerei leggeri da ricognizione figurano, con il loro pilota, su piste d'atterraggio occasionali e speditive, sottratte temporaneamente all'agricoltura ed alla pastorizia locale. Non vi furono evacuazioni, né profughi fino all'autunno del `17, quando la rotta di Caporetto costrinse tutti all’esodo.

Scafi del Genio Pontieri per ponti di barche.

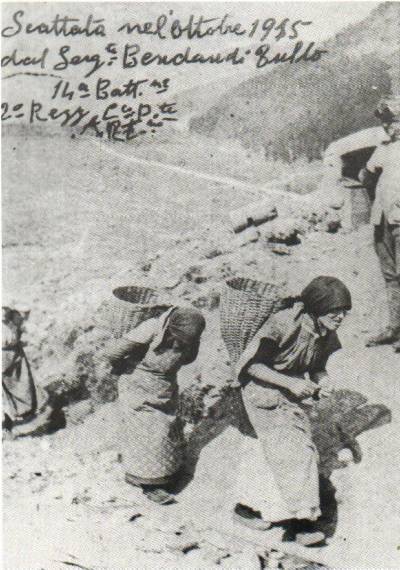

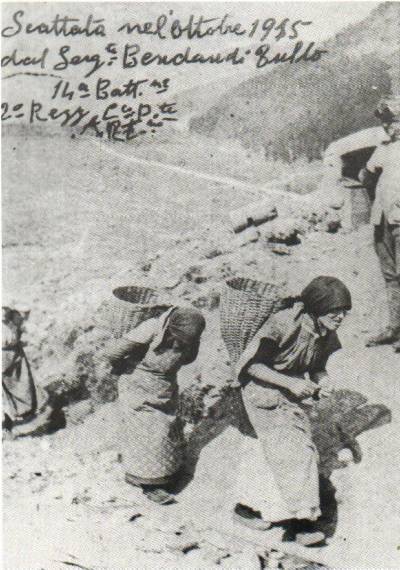

Il nostro pensiero va ai caposaldi avanzati ai quali una siffatta organizzazione doveva garantire la costante e tempestiva catena dei rifornimenti. Lassù, oltre i duemila metri dei monti Pal Piccolo, Pal Grande, Freikofel, difesi, persi e riconquistati tra il 1915 ed il 1917 dagli Alpini, dai Fanti e dalle Guardie di Finanza, dovevano arrivare armi, munizioni e viveri e, laddove non arrivavano i mezzi meccanici, le salmerie e le teleferiche, intervenivano le mille Portatrici Carniche, volontarie, generose e forti donne delle tre valli che, sull'esempio dell'eroica Maria Plozner Mentil, si erano riunite in un Corpo di Ausiliarie, garantendo quotidianamente rifornimenti e conforto morale ai combattenti della prima linea.

Portatrici carniche.

Allorquando, dalla lettura di semplici fotoricordo, scaturisce lo stimolo a proiettarci idealmente verso le zone calde del fronte ed agli episodi più eroici delle vicenda patria, vuol dire che l'opera fotografica trascende il valore privato per assumere valenza storiografica.

Bressanone, maggio 2008

(1) Le fotografie che illustrano questa breve evocazione storica sono tratte dall'Archivio del Comune di Foiano della Chiana (AR), (ad eccezione di quella dedicata alle Portatrici Carniche che fa parte di un archivio privato), e sono pubblicate nel volume "1918-2008 immagini di guerra dagli archivi ai conflitti contemporanei", ed. 2008, Città di Castello (PG).

|

|

"Dove sei stato mio bell’alpino..."

Giulio Bedeschi, l’autore di «Centomila gavette di ghiaccio», rievoca le origini e la storia dei canti degli alpini ed alcuni dei più famosi episodi di guerra legati a questi canti. In essi rivivono la dolcezza, l'umiltà e l’orgoglio dei nostri soldati della montagna.

Quando si parla di “canzoni degli Alpini” non si vuole affermare che queste siano tutte nate dopo la costituzione del Corpo degli Alpini e che rappresentino un esclusivo patrimonio di questi soldati. Essendo manifestazione d’arte popolare, tali canzoni affondano le loro radici e le loro provenienze in un patrimonio popolare che si perde addirittura nei secoli passati.

Diverse canzoni schiettamente ed esclusivamente alpine sono sì nate negli ultimi decenni, ma è doveroso dire che alcune altre, anche fra le più note, s’inseriscono nel grande quadro delle manifestazioni canore corali che, risalendo attraverso le vicende storiche nazionali e rimontando addirittura i secoli, finiscono col perdersi nelle penombre del medio evo.

Volendo tralasciare i canti funebri per gli eroi caduti, in Omero, è presumibile che in ogni esercito del tempo antico sorgessero spontaneamente dei canti; è storicamente dimostrato che alcuni canti militari hanno lasciato traccia di sé dai tempi delle Crociate. Successivamente, soprattutto i Francesi durante le loro scorribande armate attraverso l’Europa, diffusero i loro canti di guerra. In Italia, il Piemonte, più a diretto contatto con la Francia, fu il primo ad assimilare e diffondere tali canti, naturalmente apportando subito modifiche linguistiche e melodiche in ciò che il patrimonio francese appariva più suggestivo e adattabile al gusto popolaresco padano.

Già nel 1630, durante la guerra dei Trent’Anni i reparti savoiardi e valdesi che, sotto il comando di Carlo Emanuele I, in alleanza con l’esercito imperiale austriaco, assediavano la città di Mantova occupata dai Francesi, nelle remore dell’assedio ebbero occasione d’imparare e diffondere un canto francese sorto tra le truppe di Francesco I in occasione della presa di Torino nel 1536. Questo canto, assieme ad altri nati spontaneamente fra le truppe piemontesi, venne tramandato e rielaborato per un intero secolo, e ne resta ancor oggi ricordo nel repertorio valdese.

Il Re di Sardegna Carlo Emanuele III costituì le “milizie delle valli” di reclutamento piemontese, che costituirono il nerbo dell’esercito sardo e si possono considerare i diretti ascendenti dei nostri Alpini. Queste truppe, giungendo dalle diverse zone di reclutamento, diffusero i tipici canti dei loro paesi di provenienza originando i primi confronti e i primi adattamenti. Nacquero così i canti di reparto e si diffusero presso altri reparti, con le usanze di ritmare col canto le marce o di interrompere con qualche canzone il lento trascorrere delle ore di riposo.

Già allora nei reggimenti composto quasi totalmente da popolazioni subalpine i canti non nascevano improntati a gloriose esaltazioni di imprese guerresche, ma preferivano mantenere uno stile privo di retorica, impostato su temi più semplici e quasi rozzi riguardanti le fatiche della vita militare, le contrarietà imposte dalla disciplina, il noioso ripetersi delle esercitazioni, indulgendo tutt’al più, a qualche arguto e piccante accento ad amori ancillari o a qualche allegra sosta in osteria. Ciò in contrasto con l’esplodere delle altre canzoni ottocentesche italiane che caratterizzarono la vena patriottica ispirata dalle imprese garibaldine e che i volontari di Garibaldi diffusero nelle file dell’esercito sardo, quando vi furono inseriti dopo la costituzione del Regno d’Italia.

Avvenne. Così, che qualunque sia stata la provenienza degli uomini incorporati nell’esercito sardo, essi assimilarono e accettarono le canzoni piemontesi e ne divennero i cantori e i diffusori, tralasciando il retaggio canoro paesano, ancor vivo nelle loro zone di provenienza. A conferma di ciò il Nicolosi, in un saggio del 1907 intitolato “Canzoni militari”, scriverà: “È strano ma è così. Non un ritmo, non una poesia che non abbia ricevuto l’impronta, quasi la imposizione, da quel rude Piemonte”.

Ma all’espansione di questo predominio piemontese nei canti militari posero argine, con l’annessione del 1866, le tradizioni e lo spirito delle popolazioni venete che, grado a grado, col loro apporto di giovani soldati fecero affiancare al rozzo vigore del canto militare piemontese quella vena di dolcezza temperata di malinconia che si alterna ad esplosioni di effusa allegria e di consapevole umile orgoglio, caratteristica delle genti venete e carniche. Esistevano in proposito, da almeno un secolo, chiari esempi di autonoma ispirazione:

Eran ginti al crudo passo

Nove milia e più germani;

avean preso il monte, i vani;

ma cazàti fuori a basso

da quaranta di Venzone.

…….

Su, fedeli e bon furlani,

fate che ‘l mondo risone

di gridar Venzon, Venzone!

Nei nuovi canti, pertanto, si individuano già le tracce della tendenza al confluire dello stile del canto popolare militare piemontese, per lo più orientato ai motivi di vita di caserma, con lo stile vneto-friulano, ricco di un suo apporto costituito da una più precisa e ingentilita individualità e umanità. Questa fusione rappresenta il germe e i l preludio alla nascita delle canzoni tipicamente alpine, che soltanto nelle trincee della guerra ’15-’18 troveranno i motivi per amalgamare i più diversi elementi di ispirazione tratti da un piano ormai nazionale con le ragioni contingenti determinate da una guerra di posizione durata per anni.

Infatti, a parte la riesumazione di due o tre canti alpini che ci vengono tramandati dal tempo della battaglia di Adua (Baldissera manda a dire / che il nemico è sui confini / c’è bisogno degli Alpini / per poterli liberar) e la diffusione anteriore al 1915 di alcune canzoni che non scompariranno più dal repertorio (“Oi barcarol del Brenta”, “E c’eran tre Alpini”, “Nui suma Alpin”, “Sul cappello”) , è nel corso della vicenda nazionale che ha per ambiente il teatro della grande guerra e per movente la passione e il dolore dell’intero popolo italiano, che dalle generiche e particolari provenienze folkloristiche, regionali, dialettali montanare e popolaresche, iniziano ad isolarsi chiaramente le canzoni militari dei soldati che stanno “facendo la guerra”; e fra queste si possono individuare per una particolare loro fisionomia le “canzoni degli Alpini” che da allora in poi costituiranno e perpetueranno una vera e propria massiccia tradizione.

Come in ogni altro reparto, non è certamente fra i fischi delle pallottole e l’infuriare delle cannonate che nascono i canti alpini, ma piuttosto nelle pause della battaglia, dopo che i superstiti hanno ripreso respiro, si sono contati, hanno raccolto i feriti e recuperato i morto, li hanno avviati a valle, o sepolti; quando, infine, mancando di acqua e per non lasciare traccia soffregano a lungo con una manciata di terra le mani sporche di sangue, estraggono poi di tasca la lettera già iniziata da giorni e decidono di completarla finalmente, aggiungendo alla nuova data: cara moglie, anche oggi sono vivo.

È proprio in quei momenti che la matita resta ferma tra le labbra, e is soldati fissano un tratto indistinto nel cielo e subito si perdono nella visione della famiglia lontana, ritornano ai minuti degli ultimi addii dal treno in partenza, rammentano i vagoni traboccanti di soldati che cantano perché ormai nel canto resta l’unico modo d’affermare le struggente voglia di vivere.

E ora si guardano attorno, osservano la miseria e lo sporco della trincea, fissano gli elmetti ammaccati e i cappotti fangosi dei compagni rimasti sempre in meno, accovacciati lì presso, i loro volti barbuti e inselvatichiti, ma ormai tanto cari, fraterni. Ed è allora che un nodo alla gola costringe il respiro, pare contrastare per un sentore di intima rampogna o disagio il gesto della mano che tuttavia scende sul foglietto disteso sul ginocchio e traccia a fatica le parole: vcara moglie sono vivo.

È l’ora, questa, è l’atmosfera in cui nascono le canzoni. Su un pezzo di carta, su una cartolina in franchigia, ne retro di una busta usata. Senza pentagramma, certamente. Senza nozioni di poesia, nemmeno di sintassi. Basta una matita, e il cuore. Per una che resterà poi nel tempo individuata come “canzone d’autore” , sono decine e decine quelle nate senza alcuna paternità, composte da un inconscio poeta o generate dalla patetica buona volontà di un gruppetto di Alpini seduti vicini a prender fiato in una qualche baracchetta, pronti ad aiutarsi reciprocamente anche in questa disperante lotta – grammatica contro sentimento – consultandosi con gli occhi e cercando le parole, mentre si attende di montare il nuovo turno di guardia. Sulla linea delle parole si tentano i primi acceni della melodia, che si snoda e si torce a poco a poco si compone, ripetuta con umiltà e con perseveranza, fino a quando succede che quel gruppetto di altri Alpini meno distanti drizza le orecchie, ascolta con diffidente silenzio, poi accenna a un “sì” e si alza infine lentamente per accostarsi e aggiungersi agli intimiditi cantori. Esce di tasca una fisarmonica da bocca, cerca a tentoni il motivo, gli altri seguono e ripetono, si scambiano i primi consensi soddisfatti:

- La va. La va.

- A mi la me par bona.

- Mi scomé to che la ‘tàca!

- Sperémo, ciò, dopo tuta ‘sta fadìga!

Nasce così, come germina da un cespo d’erba sulla roccia una stella alpina o una campanula, una nuova canzone per la compagnia, forse per il battaglione, forse per tutti gli Alpini.

“Bombardano Cortina…”,

“Di qua, di la dal Piave…”,

“Dove sei stato mio bell’Alpino…”,

“Eravamo in ventinove…”,

“Monte Canino…”,

“Monte Cauriol!…”,

“Montenero…”,

“Sul ponte di Bassano…”.

Più tardi, durante gli anni di pace, nasceranno le discussioni e le distinzioni colte e sottili, a volte addirittura accanite, per decidere se le canzoni degli Alpini costituiscono fatto d’arte e come vadano inserite, con dettagli e sofisticherie, nel patrimonio culturale italiano.

Sta di fatto che gli Alpini non hanno mai cercato di farsi avanti e inserirsi nelle categorie dei canterini con presunzioni artistiche, ma in ogni tempo della loro storia si limitano a canatre dapprima per sé stessi , per una propria intima soddisfazione, e ciò può avvenire nelle condizioni più disparate in tempo di guerra come in tempo di pace. Per essi via via il motivo di cantare può essere l’allacciarsi a un ricordo lieto o triste, o l’evocazione dei compagni scomparsi, o un’affermazione d’orgoglio che non si sa né si vorrebbe diversamente esprimere, o una esplosione di vitalità e d’allegria, o un aiuto a sé stessi per ritmare il passo quando la marcia è diventata ormai troppo lunga ed estenuante; o, infine e soprattutto, è un mezzo sincero e immediato per riconoscersi, un contrassegno e un sigillo che lega in un vincolo canoro e, fondendo ogni voce, crea senso di massa e di vigore.

Non c’è vanità, non c’è millanteria nel canto degli Alpini, molte loro canzoni possono essere cantate durante una cerimonia religiosa – “Stelutis alpinis”, “Bandiera nera” -;a, si sa, vale per essere canticchiata facendo brusca e striglia, o per far sorridere i vecchiotti e la ragazzetta che porta il mezzo litro nelle osteriole dei villaggi:

“Il ventinove luglio…”

“Nui suma Alpin, am piase el vin…”.

Però, a considerare nel loro insieme i canti degli alpini, a collocarli nella progressione del tempo e delle patrie vicende, a collegarli con la storia dei battaglioni e dei reggimenti, con le pietre e con le nevi, con le caverne e le cengie e le morene fra le quali presero vita, allora sotto la semplice linea melodica scorre una vena segreta che sa di offerta, di dolore, di sacrificio, di taciturna coscienza di un dovere sempre adempiuto, di un amore geloso e tenace che ha fatto da trama alla storia d’Italia, e che, lasciando scomparire il volto di ogni singolo alpino (il canto corale è prima di tutto espressione di disciplina e di umiltà), innalza la storia degli Alpini verso gli approdi della leggenda e dell’epopea. Chiedendoci perché gli alpini cantano in quel modo, si potrebbe affermare che gli alpini cantano così per la stessa ragione per la quale così hanno sempre saputo vivere e resistere fino a morire: con quel loro inimitabile, semplice modo d’essere uomini.

Non si vuol dire che i canti più belli e significativi siano quelli degli Alpini.

Nella storia dei canti militari italiani esiste una naturale, scambievole offerta di canti da reparto a reparto e un continua adattamento conseguente; ed è facile immaginare come un portaordini ciclista, o i conducenti di una corvée, avendo fissato nei timpani un nuovo simpatico motivo colto fra le baracche di un accantonamento di Alpini, l’abbiano poi riportato tra i fanti o gli artiglieri, magari già deformato in qualche sua parte.

|

O viceversa. Talché, in questi ultimi anni, per rimettere un po’ d’ordine nell’ormai ingente patrimonio delle canzoni militari italiane e poter individuare, fra tutte, quelle nate sicuramente da matrice alpina, la Associazione Nazionale Alpini ha indetto a Lecco nel 1965 un “Convegno in difesa del canto alpino”.

A conclusione di tale convegno è costituita una commissione di esperti che ha compilato una raccolta «Canti degli Alpini» edita nel 1967 a cura della Associazione Nazionale Alpini.

In essa sono stati riuniti, e riportati, dopo appassionate ricerche e disamine, la linea melodica e i testi ritenuti sicuramente originali ed autentici.

Tale selezione non ha costituito impresa da poco, essendo stato necessario rifarsi a vecchie documentazioni storiche e a minutissime e talvolta discordi testimonianze da confrontare e vaglia re per giungere a conclusione certa.

Ne è venuto un elenco dì trentuno canzoni di sicura nascita alpina, senza escludere la possibilità che più approfondite ricerche possano aumentarne il numero, e con la speranza che la vena popolare alpina allarghi nel tempo il canzoniere.

Si è inteso, così, dare una traccia sicura e fissa che rimanga costante matrice a salvaguardia di un patrimonio artistico quanto mai labile, quale può essere la canzone popolare, soggetta a infinite variazioni e interferenze, determinate dalle circostanze e dal mutare dei tempi. Tale intento non si riferisce soltanto alla legittima aspirazione dei “veci” Alpini di tramandare alle giovani leve una integra tradizione canora, ma si rivolge anche alle innumerevoli formazioni corali che in tutta Italia tengono VIVO il culto del canto di montagna.

Fino alla seconda guerra mondiale l’interesse per il canto alpino era per lo più circoscritto nell’ambito delle «penne nere» durante il periodo di servizio militare, e ai naturali luoghi di provenienza di tali soldati, le valli alpine le regioni subalpine; dall’ultimo dopoguerra in poi invece il “boom” della meccanizzazione, con la diffusione di dischi, radio, televisione, ha investito anche il campo della canzone alpina, diffondendola anche in ambienti fino allora scarsamente o per nulla interessati. Ne è sorta la inevitabile conseguenza che la primitiva linea melodica monodica sia stata spesso non soltanto alterata, ma assoggettata a trattamenti più vari, agli arrangiamenti e alle armonizzazioni più disparate, dalle quali traspare senz’altro in primo luogo una sempre rinnovata passione per il canto covale alpino. ma dalle quali, tuttavia si può a volte anche notare qualche eccessiva concessione ai gusti musicali d’oggi; cosa che non manca di determinare impennate e

giuste prese di posizione fra i molti gelosi custodi del canto alpino tradizionale.

Per controverso, in opposizione di orientamenti, contro chi vuole mantenersi rigidamente aderente alle autentiche fonti, sta chi invece è più corrivo a cercare nuove varietà di espressione, ritenendo di restare ugualmente inserito nel naturale fluire della corrente del canto alpino.

Tralasciando ogni disquisizione e giudizio estetico, ciò che in definitiva è sostanziale è il perpetuarsi spontaneo della validità e autenticità di una tradizione grazie alla quale sempre si rinnova, anche nella diversità dei tempi, la inimitabile episodica che vincola il canto alla stessa vita degli Alpini, e ne costituisce parte integrante.

Canta, così, oggi, l’Alpino. mentre nella sua camerata sta riassestandosi la branda, come cantava l’alpino nel 1917, quando, giunto a riposo nel fondo valle si inginocchiava fra i sassi del torrente a lavarsi allegramente maglia e mutande; come cantava in egual modo, in una continuità di impostazione sentimentale e morale che non conosce diversità di condizioni o di tempi, l’intera compagnia di Alpini del Battaglione “Val Chisone” comandata dal Capitano Martini, alla quale è giusto dedicare qui un ricordo, nel cinquantenario.

La compagnia era da mesi dislocata a ridosso delle Tofane, arroccata sulle rocce del Piccolo Lagazuoi, a sentinella del Passo Falzarego, appigliata a quota 2500 metri e abbarbicata lungo una aerea cengia a sbalzo sul vuoto digradante verso la Val Parola e chiamata appunto “Cengia Martini”. Posizione pazzesca a viverci. ma di prim’ordine a saperla tenere, dominante com’era; sempre contesa dagli austriaci, che a un certo punto iniziarono a scavare una galleria muovendo dalle loro posizioni sottostanti, e con settimane di lavoro da talpe si portarono a raggiungere la cengia, nell’intento dì occuparla di sorpresa facendo saltare una mina e aggredendo subito gli Alpini frastornati o tramortiti.

Ma i rumori di scavo non erano sfuggiti agli Alpini che, sommando i vari i indizi, avevano intuito l’intento e avevano controllato il progredire dei lavori fino al giorno in cui, giunti gli Austrici ormai sotto la cengia, gli Alpini di guardia individuarono il punto ove si stava ammassando l’esplosivo. Fu allora che il capitano Martini ottenne di far salire dalla valle, con trombe e tromboni, alcuni elementi della fanfara reggimentale, che si appostarono con gli alpini nei pressi del punto ove sarebbe esplosa

La mina. Cosicché, quando questa fu fatta brillare e gli austriaci si gettarono nel varco ancora fumigante per irrompere alla conquista della posizione italiana, si trovarono aggrediti dall’esplodere dello strombettare dei soutatori che a tutto fiato rinforzavano le voci degli Alpini, i quali in frenetico coro avevano attaccato una tra le più allegre e aggressive delle loro canzoni. Sotto lo sferzare delle note che sottolineavano il fallimento della sorpresa e la scanzonata sicumera degli Alpini, gli sbalorditi austriaci ripiegarono rapidamente quatti quatti alle posizioni di partenza.

Allegria, orgoglio, malinconia, nostalgia si alternano e sifondono quindi secondo l’ora, l’estro e gli eventi, nella canzone che gli alpini di volta in volta cantano. Sono lontane, talora irraggiungibili e sconosciute, le vene d’ispirazione originaria; affondano nel terreno della nostra storia spesso in modo imprevedibile e riaffiorano di tempo in tempo quando un nuovo estro o un nuovo dolore le richiama, le ritrasforma adattandole a un nuovo tempo, a una nuova necessità di canto. A volte sono vecchie parole che si vestono di una nuova melodia. A volte è un vecchio motivo che si stende su nuovi versi, convulsi e dolorosi, quasi a placarne la concitata voce di sofferenza. A indicare, anche nella vita degli alpini, la ineluttabile continuità della sofferenza umana, mai disgiunta dalla grandezza d’animo di chi sa sopportarla tanto da trasformarla in virtù.

Un esempio forse ineguagliabile di questa continuità è dato appunto da una fra le più conosciute ed amate canzoni alpine: « Il testamento del Capitano ».

La storia di questa canzone comincia da molto lontano, da quando nel 1528 morì in combattimento nel napoletano il marchese Michele Antonio di Saluzzo, e fra i suoi soldati nacque una prima versione conosciuta appunto come “Testamento del Marchese di Saluzzo”.

Già Costantino Nigra, nel 1888, nella sua raccolta « Canti popolari del Piemonte » ne ripete il testo (una part mandéla in Franza). Tale canzone trovò diffusione, con molte varianti e innumerevoli adattamenti, specialmente nel Trentino. Nella prima guerra mondiale gli alpini tradussero definitivamente il testo dal vecchio dialetto piemontese in lingua italiana, temperata dalle loro caratteristiche licenze di gergo montanaresco:

Il capitan della compagnia

e l’è ferito, sta per morir

e manda a dire ai suoi Alpini

perché lo vengano a ritrovar.

I suoi Alpini ghe manda a dire

che non han scarpe per camminar.

O con le scarpe o senza scarpe

i miei Alpini li voglio qua.

Tale canzone, patetica quante altre mai e ricca di grande suggestione, durante la prima guerra mondiale ebbe una diffusione forse incomparabile, e rimase impressa nell’animo degli italiani fino al giorno d’oggi.

È stato rilevato e affermato che durante la prima guerra mondiale nacquero e si diffusero molte canzoni militari, alpine o d’altri corpi e armi, e che invece anche a questo effetto la seconda guerra mondiale fu pressoché sterile. Senza voler approfondire in questa sede le cause di tale fenomeno, è giusto tuttavia rendere nota una eccezione che dimostra come anche nell’ultima guerra l’animo alpino, sollecitato da appassionati vincoli e da opportune condizioni seppe esprimere ancora una volta qualcosa di profondo e di duraturo: non creò una nuova melodia (e ciò può avere un suo significato), ma preferì adattare il morivo melodico de «Il Testamento del Capitano » a un testo composto da un gruppo di alpini del 7° Reggimento per esprimere il loro dolore allorché il loro Comandante, Colonnello Rodolfo Psaro, cadde in Albania nel dicembre 1940, combattendo alla loro testa.

Tale canto, anche se gli eventi di guerra e poi di pace non ne hanno favorito la diffusione, per il suo valore poetico e per la sua eccezionale immediatezza espressiva vale a testimoniare quella permanenza di sentimento e di forza virile che hanno collegato direttamente l’animo degli alpini del nostro tempo al perenne spirito della tradizione alpina:

il Colonnello fa l’adunata

negli occhi tutti el ne gà vardà,

e poi ha dctto ai veci Alpini

di tener duro n’ha comandà.

I suoi Alpini ghe fa risposta

“Sior Colonnello se tegnerà”

e scarpinando su le montagne

in prima linea i s’à portà.

E per do mesi i à tegnù duro

In mezzo al freddo da far giassar,

scoltando sempre le sue parole,

“sacrificarsi ma non mollar”.

E i suoi Alpini gli manda a dire

Che non gli riva né pan né vin.

E il Colonnello gli fa risposta,

“Questo l’è niente pe’ i veci Alpin”.

E i suoi Alpini gli manda a dire

Che i non gà scarpe per camminar.

E il Colonnello gli fa risposta,

“No serve scarpe per restar là”.

E un altro mese sti veci Alpini

Gà tegnù duro senza mollar

Ed ogni giorno i greci tacava

Senza esser boni mai de passar.

E i suoi Alpini gli manda a dire

Che massa pochi son restà

E il Colonnello va su da loro

“Niente paura, eccomi qua”.

E la matina se leva il sole

E le montagne el gà indorà.

Il Colonnello co’ i veci Alpini,

tutti era morti, ma i era là.

Ecco i titoli dei trentun canti considerati degli Alpini perché nati, quasi per germinazione spontanea, tra le truppe alpine:

: A la matin bonura; Aprite le porte; Bandiera nera (Sul Ponte dì Perati); Bersagliere ha cen¬to penne; Bombardano Cortina; Di qua, di là del Piave; Dove sei stato mio bell’Alpino; E Cadorna manda a dire; E c’erano tre Alpin; E la nave s’accosta pian piano; Era una notte che pioveva; Eravamo in ventinove; E sul Cervino; E tu Austria; il testamento del Capitano; Il Colon¬nello fa l’adunata; Il ventinove luglio; La Linda la va al fosso; Man/¬ma mia vienimi incontro; Monte Ca-nino; Monte Cauriol; Montenero; Motorizzati a pié; Nui suma Alpin; Oi barcarol del Brenta; Oi cara mama; SulcCappello; Sul ponte di Bassano; Ti ricordi la sera dei baci; Trenta sold; Va l’Alpin.

Giulio Bedeschi

|

|

"Astuzie di conducenti e maniscalchi"

Premessa.

La cronaca che segue è tratta da: Storia del Gruppo artiglieria da montagna "Val Tanaro", monografia del Gen. C.A. Giovanni Delfino, ricca di cronache e racconti autobiografici incentrati sulla minore unità in cui l'Ufficiale ha iniziato la carriera , proseguendola nella stessa unità come comandante di batteria durante la Seconda Guerra Mondiale sul Fronte Alpino Occidentale e sul Fronte Greco-Albanese.

In questa sede, ci proponiamo di pubblicare anche altre parti significative del saggio di Giovanni Delfino, fino al capitolo conclusivo, ricco di riflessioni di grande valore morale e di afflato religioso.

Il seguente racconto è ambientato a Entracque (CN), ove la 26^ btr. "Val Tanaro", nell'anno 1939, era in approntamento in vista del successivo schieramento sul Fronte Alpino Occidentale.

Il racconto.

Voglio qui ricordare un episodio piuttosto banale, ma significativo per dimostrare quanto fu difficile realizzare un buon amalgama fra i comandanti dei vari reparti, specie tra quelli che, essendo stati richiamati in servizio dopo molti anni dal loro congedamento (alcuni si trovarono a essere richiamati con il grado di Capitano, mentre erano stati congedati con quello di Sottotenente), non avevano potuto, in breve tempo, stabilire reciproci rapporti di confidenza e cameratismo.

Un giorno, rientrati verso sera da un’esercitazione piuttosto faticosa, distribuito il rancio ed eseguiti i soliti controlli, mi ero ritirato nella mia tenda, allorché il responsabile della “guardia scuderia” mi venne ad annunciare che al filare mancava un mulo.

Ph. Giovanni Delfino - ottobre 1939Gli dissi di vedere se per caso si fosse sciolto e si fosse recato a pascolare nei prati circostanti (talvolta accadeva), aggiunsi che non mi venisse più a riferire, se prima non avesse trovato l’animale.

Ritornò dopo qualche tempo e mi assicurò che il mulo era di nuovo al suo posto.

Trascorsero due o tre giorni e un bel mattino, rientrata la batteria da un’esercitazione di “presa di posizione”, al momento del comando “scaricate i muli”, vidi spuntare ai margini dello schieramento le “lucerne” grigie di tre o quattro carabinieri; sorpreso, sospesi l’operazione in corso e chiesi al loro graduato (mi sembra fosse un brigadiere) che cosa stesse accadendo. Mi riferì che aveva avuto l’ordine di controllare se tra i muli della batteria ve ne fosse uno della 25^, mancante da un paio di giorni. Mi precisò che il comandante di quest'ultima era venuto a sapere che io personalmente avevo organizzato una squadra per rimpiazzare un mulo disperso durante un’esercitazione, andandolo a prelevare dal filare della vicina batteria.

|

Mi ricordai di quanto era avvenuto quella notte e, tranquillo, ordinai di agevolarlo nel controllo, che effettuò insieme al conducente della 25^.

Vi lascio immaginare l’espressione del mio viso, quando mi vidi condurre un mulo, che sullo zoccolo anteriore portava un numero di matricola malamente impresso di recente, a nascondere il vecchio numero.

Era chiaro ormai l’accaduto: i responsabili della “guardia scuderia”, d’accordo con il conducente del mulo che sembrava svanito nel nulla, avevano progettato l’incursione nella batteria più vicina, per prelevarvi un mulo simile, per mantello e corporatura, al “disertore”; avevano poi coinvolto il maniscalco di batteria, per modificare la matricola.

Ph. Giovanni Delfino - ottobre 1939

Dall’inchiesta svolta venni a sapere che, di quel bel gesto, gli autori si erano vantati con altri artiglieri del Gruppo, in un’osteria del paese, inventando la storiella che appioppava a me l’iniziativa.

La faccenda si faceva seria: il comandante della 25^, anziché informarmi subito delle chiacchiere a lui giunte (e, in questo caso, la questione si sarebbe risolta subito tra noi, con adeguati provvedimenti disciplinari), aveva preferito chiamare in causa i carabinieri, creando un caso.. .da tribunale militare! Il Comandante del Gruppo, subito informato, convocò a rapporto i comandanti delle tre batterie (io sostituivo il Capitano Sabbatini, assente); il comandante della 25^ insisteva nell’accusarmi di aver organizzato il rapimento, io riferivo i fatti come li avevo ricostruiti e il comandante della 27” dichiarava candidamente che finalmente si poteva spiegare come mai nella sua batteria, da alcuni giorni, c’era un mulo in più!

Il Tenente Colonnello Negro, molto salomonicamente, concluse a un di presso così: “Dovrei adottare provvedimenti disciplinari a carico di tutti e tre: del comandante della 25^, per deficienza nel funzionamento della “guardia scuderia” e nel superiore controllo, al comandante della 26^, per non aver approfondito a sufficienza il fatto della sparizione di un mulo e del successivo facile ritrovamento, al comandante della 27^ per essersi accorto in ritardo che al proprio filare c’era un mulo in più! Visto come stanno realmente le cose, andate in pace e non se ne parli più!”

E, per fortuna non se ne parlò più, salvo le punizioni inflitte ai principali attori.

Giovanni Delfino

Bressanone, gennaio 2006

|

|

"L'entusiasmo ed il rigore morale"

- In memoria del Gen. C.A. Giovanni Delfino -

Premessa.

Il Generale Delfino, scomparso a Bressanone il 5 luglio 2008, è stato il mio Comandante di Brigata alla "Julia" negli anni in cui ultimavo il mio periodo di comando di compagnia. La sua equilibrata azione di comando ed il suo rigore morale furono modello per tutti noi.

Nei decenni che seguirono, egli continuò ad onorarmi della sua stima ed amicizia. Negli ultimi anni della sua vita, volle collaborare alla redazione di questo sito, proponendo articoli, saggi storici, immagini che contribuirono a qualificarlo sensibilmente e che, ora, costuituiscono un importante archivio delle sue e delle nostre memorie. Giorgio Rigon

Bressanone, novembre 2008

Giovanni Delfino - ottobre 1968

GIOVANNI DELFINO

-

Allievo del 114° corso dell’Accademia di Artiglieria e Genio (1932-1934) e, poi, della Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio (1934-1936). Nell’estate del 1935 partecipò alle “grandi manovre” in Alto Adige, quale subalterno della 1OA batteria del Gruppo “Mondovi”.

-

Dal luglio 1936, in servizio di prima nomina quale sottocomandante della 17^ batteria I Gruppo “Udine” nel

3° Reggimento Artiglieria Alpina “Julia”, in Gorizia.

-

Dall’ottobre 1937, subalterno della 5^ batteria/gruppo “Mondovi” nel 4° Reggimento Artiglieria alpina “Cuneense” in Cuneo e successivamente Aiutante Maggiore in 2^ del gruppo “Pinerolo” in Savigliano.

-

Dal 14 agosto al 7 ottobre 1938, comandante della 9^ batteria/gruppo “Pinerolo” in Borgo S. Dalmazzo.

Dall’8 ottobre 1938 al 24 maggio 1939, comandante della 12^ batteria/gruppo “Mondovi” in Ceva.

-

Dal 25 agosto 1939, dall’l1 agosto 1941, comandante della 26^ batteria del Gruppo “Val Tanaro”, mobilitato e impiegato in operazioni di guerra sul fronte francese e su quello greco- albanese.

-

Dall’ agosto 1941 al 9 settembre 1943, in servizio presso l’Accademia di Artiglieria e Genio in Torino e in Lucca, quale comandante di plotone allievi e insegnante di geografia; successivamente, Aiutante Maggiore in 1^ dello stesso Istituto.

-

Dal 9 agosto 1943 al 25 aprile 1945 ha partecipato alla lotta di liberazione, inizialmente presso una formazione G.L. in zona di Cuneo e successivamente con l’Organizzazione “FRANCHI”- Sezione Aviolanci per il Piemonte, in Torino.

-

Dal 12 dicembre 1945 destinato Reggimento Artiglieria da Campagna “Mantova” quale comandante di batteria motorizzata e successivamente quale Aiutante Maggiore in l^ del reggimento.

-

Dall’ottobre 1948 al luglio 1951 ha frequentato il 2° corso di Stato Maggiore e poi assegnato al Comando della Brigata alpina “Tridentina” quale capo Sezione addestramento operazioni ed informazioni.

-

Dall’ottobre 1948 al luglio 1951 ha frequentato il 2° corso di Stato Maggiore e poi assegnato al Comando della Brigata alpina “Tridentina” quale capo Sezione addestramento operazioni ed informazioni.

-

Dall’ottobre 1954 al settembre 1955 ha comandato, in Dobbiaco, il Gruppo “Asiago”, del 2° Reggimento Artiglieria da Montagna.

-

Dall’ottobre 1955 al 31 agosto 1958 ha ricoperto l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Brigata alpina “Tridentina”.

-

Dal 10 settembre 1958 al 31 agosto 1960 ha prestato servizio presso il Comando delle Forze Terrestri Sud Europa, quale Capo Sezione Guerra psicologica — atomica — batteriologica - chimica, Capo Ufficio Operazioni , Capo della Segreteria di Stato Maggiore.

|

|

-

Dal 10 settembre 1960 al 9 gennaio 1962 ha comandato il 3°Reggimento Artiglieria da Montagna della Brigata alpina “Julia” in Udine.

-

Dal 10 gennaio 1962 è stato destinato al Comando del V Corpo d’Armata, in Vittorio Veneto, quale Capo di Stato Maggiore.

-

Dal 10 ottobre 1967 al 31 agosto del 1969 ha comandato la Brigata alpina “Julia” in Udine.

-

Il 20 settembre 1969 ha assunto l’incarico di Vice Direttore dell’Ufficio Centrale per gli allestimenti militari delle tre Forze Annate presso il Ministero della Difesa. Promosso al grado di Generale di Divisione assunse l’incarico di Direttore Centrale dello stesso Ufficio.

-

Promosso Generale di Corpo d’Armata, il 23 marzo 1974 fu collocato, a domanda, in posizione ausiliaria.

BIBLIOGRAFIA

LA CAMPAGNA DI GRECIA — Stato Maggiore dell’Esercito — Ufficio Storico

STORIA DELLE TRUPPE ALPINE — Edito sotto gli auspici dell’Associazione Nazionale Alpini — Cavallotti Editore — Edizioni Landoni Milano.

Giacomo Fatuzzo — STORIA DELLA “JULIA” nella Campagna di Grecia — Edizioni Longanesi e C.

Aldo Rasero — ALPINI DELLA JULIA - Storia della «divisione miracolo» — Edizioni Mursia.

Il racconto che segue testimonia, assieme a tanti altri episodi da lui dedicati ai propri Artiglieri, come il Gen. Delfino tenesse in gran conto i rapporti umani tanto che, nel corso della sua lunga carriera, ha mantenuto con quanti erano stati alle proprie dipendenze contatti cordiali ed affettuosi e quanto la sua viva e lucida memoria gli abbia consentito di coltivarli per tutta la vita.

"Da conducente di muli ad Imprenditore".

"Tutto incominciò quando il veterinario, visitando un mulo, concluse che non era più curabile, perché aveva una profonda fiaccatura al garrese, andata in suppurazione e ne decretò l’abbattimento.

Il mulo era stato condotto alla visita dall’artigliere Igino Peruzzo, di Molare (AL), il quale mi chiese di lasciarlo nelle sue mani per qualche giorno, perché potesse curarlo a modo suo.

Poiché a me premeva moltissimo poter conservare in vita il maggior numero possibile di quadrupedi, acconsentii. Dopo qualche giorno il mulo, alla cui ferita Peruzzo aveva applicato degli impacchi d’erbe medicamentose da lui cercate e trovate nei boschi vicini, era in via di guarigione. E così accadde poi per tanti altri quadrupedi feriti; avevamo praticamente trovato in Peruzzo un ottimo sostituto del veterinario, sempre di difficile reperimento, stante la grande quantità delle richieste d’intervento.

Peruzzo mi raccontò di aver imparato a trovare e usare le erbe medicinali, quando da ragazzo, rimasto orfano di entrambi i genitori, incominciò a seguire come aiutante un vecchio del suo paese, che lo prese a ben volere e gli insegnò i suoi “segreti”.

Aggiungo che dopo la guerra, intorno agli anni 1952 — ‘54, andai a cercarlo a Molare, dove aveva impiantato un’erboristeria di prim’ordine e si era acquistato la fama di “guaritore”, con una clientela vastissima, proveniente da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

i raccontò che essendo arrivato al paese nel 1945, povero in canna, riprese la sua attività di raccoglitore d’erbe medicinali e incominciò a dedicarsi alla cura delle persone ammalate; il caso volle che gli conducessero un giovane, figlio di un professore dell’Università di Genova e sofferente di non so qual male, contro cui nulla avevano potuto diversi medici.

Con le sue erbe egli lo guarì e il professore di Genova divenne suo grande ammiratore e protettore; lo aiutò ad organizzare l’erboristeria e a perfezionarsi anche dal lato culturale.

Oggi, in provincia di Alessandria sono attive una mezza dozzina di erboristerie PERUZZO, gestite da suoi parenti; egli è deceduto qualche anno fa".

Giovanni Delfino

Bressanone, 2006

|

|

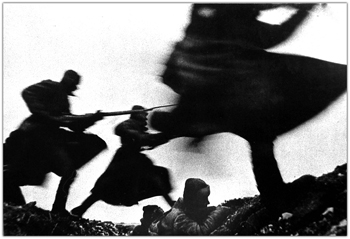

"Il concetto di eroismo"

"Stereotipia di un sentimento".

Ognuno di noi ha acquisito un'idea simbolica dell'eroismo, fin dalla più giovane età, maturandone il concetto in modo soggettivo, attraverso esperienze personali ed eventi che la sorte gli ha riservato.

A fattore comune, tuttavia, sembra esserci un'idea di eroe che tutti condividiamo: vediamo l'uomo vocato ad un destino eroico come una creatura che esercita, durante la vita, atti di eroismo di graduale intensità fino a quello ultimo che corona l'esistenza, ne sanziona il valore e, di frequente, ne stabilisce il termine.

Personalmente, ho assimilato il concetto di eroismo, durante l'età scolare, in due tempi distinti.

Una primaria coscienza l’ho ricevuta quando la maestra ha letto e commentato la motivazione della Medaglia d'Oro al valore di Enrico Toti: il gesto disperato dell'Eroe di lanciare contro il nemico la stampella (strumento che, già di per sé, testimonia un precedente atto eroico), è scaturito da un impulso all’apice dell’esaltazione. L’atto, allora, mi apparve talmente nobile da indurmi a configurarmi l'eroismo come qualcosa che dovesse impegnare il corpo dell'Eroe in uno slancio in avanti, irruente, indifeso, risolutivo, non di un combattimento ma della propria vita, che viene spesa in un attimo, senza agonia, soffocando il dolore, in omaggio ad un ideale altissimo e con un grido di orgoglio.

Una seconda presa di coscienza dell'idea di eroismo la debbo ad un amico melomane che mi dette l’occasione di gustare un disco (78 giri) del celebre tenore Tamagno: la voce altissima del finale, espressa in modo continuato, senza gorgheggi, senza modulazioni in calando, veniva troncata di colpo, all'apice dell'emissione acuta; l'improvviso silenzio che seguiva lasciava intuire qualcosa di estremamente drammatico, ineluttabile, eroico.

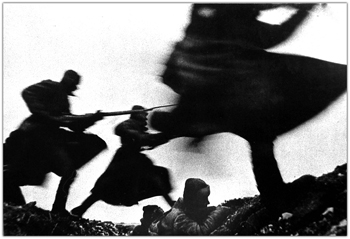

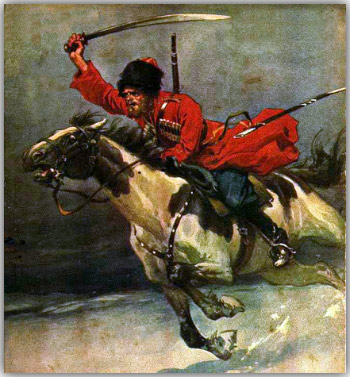

Nella mia infanzia, ho sempre collegato la figura di Enrico Toti a quella di Tamagno, nel combinato dell’azione gestuale dell’uno e di quella sonora dell’altro che, insieme, rimandano agli stilemi retorici e teatrali dei monumenti ai caduti e delle immagini della guerra di movimento che qui ho selezionato.

|

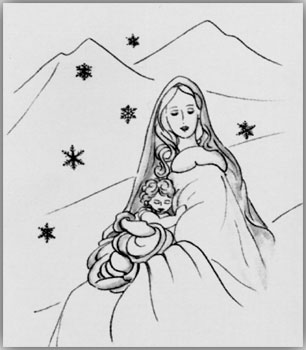

"Dio è con noi".

Non può esservi lotta tra avversari senza che sia invocata l’intercessione di un essere soprannaturale. La sacralizzazione del totem, d'altra parte, comporta di per sé che la divinità intervenga con la sua capacità di protezione o, quanto meno, con un segno d'incoraggiamento che quanto si fa nel suo nome è giusto e sacrosanto.

Coinvolgere gli Dei nelle guerre è sempre stata l'attività più importante dei condottieri, propedeutica ad ogni scontro d’armi, fin dai tempi di Omero, e questa si svolgeva con riti sacrificali del tipo di quello della povera Ifigenia.

Nelle tre religioni monoteiste le vittime sacrificali sono state più fortunate rispetto a quelle della mitologia greca: Isacco, infatti può ringraziare l'angelo che ha fermato la mano del padre Abramo.

Nella religione cristiana però non è bastato che il figlio di Dio abbia risolto il problema una volta per tutte sacrificando sé stesso in vista della salvezza di tutti: gli uomini continuano a chiamarlo in causa ed a metterlo in imbarazzo cercando di guadagnarne l’alleanza contro l’avversario.

Se gli eserciti contrapposti formulano le medesime invocazioni che vediamo riportate nelle due cartoline che appaiono qui sotto,

come si deve comportare Domine Iddio? Chi è dalla parte giusta? Chi beneficerà della provvidenza divina che, per favorire una parte, dovrà necessariamente intervenire a danno dell'altra? Forse è per questo che nel paradiso dei Caduti non ci sono né vincitori né vinti: tutti sono glorificati in virtù degli atti eroici espressi in nome di ideali nobili.

Giorgio Rigon

Bressanone, gennaio 2007

|

|

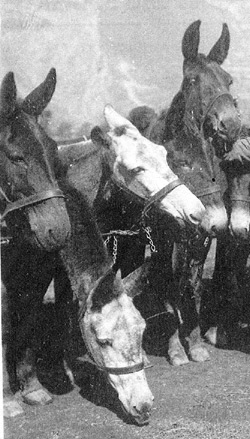

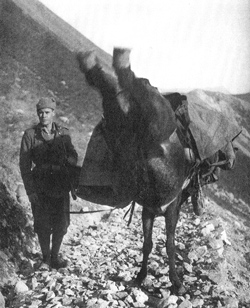

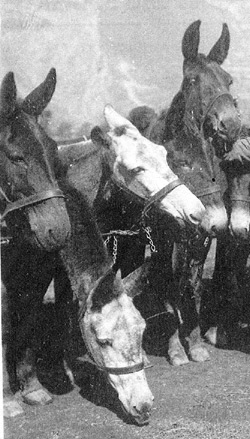

"Quei grandi occhi innocenti dalle orecchie lunghe"(da:

Giuseppe Bruno, Storie di Alpini e di Muli, ed. L’ARCIERE, Cuneo, 1983)

PRESENTAZIONE.

Sembra non aver senso la pubblicazione di memorie belliche a distanza di tanti anni dai fatti raccontati; inoltre la nostra memorialistica sulla Seconda guerra mondiale è ricchissima di pubblicazioni, e, agli effetti della storia, i ricordi ritrovati molte volte possono distorcere la verità e creare non miti ma mistificazioni; e questo anche al di fuori delle intenzioni degli autori perché, come giustamente scrive Primo Levi, «La memoria è uno strumento meraviglioso ma fallace» e «I ricordi che giacciono in noi non sono incisi nella pietra; non solo tendono a cancellarsi con gli anni, ma spesso si modificano, o addirittura si accrescono, incorporando lineamenti estranei».

Questo però non è il caso del libro di Giuseppe Bruno, che è stato scritto non solamente ricordando ma costruito con gli appunti che l’Autore andava via via annotando nel momento che i fatti accadevano.

Chi racconta è stato ufficiale veterinario nei reparti alpini di artiglieria; dapprima sul Fronte occidentale, poi su quello Albanese-greco e, infine, sul Fronte russo; e chi in tale veste si è trovato coinvolto in tante funeste vicende belliche, può ben testimoniare l’ingrato e misconosciuto lavoro dei conducenti, e dirci come questi umili «sconci» o «drugiot» hanno moltissime volte determinato la salvezza di molti di noi che eravamo in prima linea.

In questo libro, dunque, si narrano vicende di uomini e di muli, ma è la prima volta, mi pare, che questi animali compaiono come personaggi nella nostra letteratura, e vi entrano di peso come giustamente meritano, sino dalle prime pagine con Tarcento, il mulo del conducente Giuseppe, che cade ammalato proprio il giorno della dichiarazione di guerra, il 10 giugno 1940. E subito entrando in questo mondo singolare e unico degli «sconci» arriviamo a capire, meglio che in altro modo, non solo gli errori più grossolani degli Alti Comandi, ma la nostra impreparazione, la superficialità, le deficienze logistiche a cui solamente l’inventiva, la forza morale, la resistenza fisica dei più umili, Uomini e Muli, appunto, hanno evitato maggiori disastri.

Accanto ai conducenti e ai muli troviamo, però, anche altri esseri che hanno accompagnato la nostra triste guerra, e ci voleva proprio un veterinario per raccontarlo, uno che con gli animali avesse dimestichezza; e gli episodi dei dodici cani randagi raccolti come «scaldapiedi» dagli artiglieri del Gruppo Bergamo, con la patetica storia di Antigelo, e poi quello della gara di corsa dei pidocchi, se possono provocare un senso d’ilarità, dicono anche quanto grama e drammatica fosse l’esistenza in quei tempi.

L’abbeverata nella nave prima dello sbarco a Durazzo, la storia di Bista e di Orvieto, i giorni fangosi dì Han, in Albania, l’osservazione della vecchietta russa al veder passare i «motorizzati a pié» con lo zaino affardellato («Sono prigionieri?»), basterebbero a dare a questo libro il merito d’essere stampato e di non far rimpiangere gli alberi che hanno fornito la carta. Ma è dove si demitizza e si riporta la verità che il racconto assume anche valore di testimonianza storica: sono bagliori che illuminano un buio che qualcuno non vorrebbe mai si discoprisse. E a questo proposito basterebbe citare l’assurdo ordine del generale Zingales che diceva di «rientrare immediatamente alle basi di partenza in quanto la situazione si era normalizzata », quando, in quel 16 gennaio 1943, tutto il fronte del Don era in ritirata e i carri armati russi scorrazzavano nelle nostre retrovie; oppure il colloquio molto animato tra S. E. il generale Gabriele Nasci, comandante del Corpo d’armata alpino, e il generale Reverberi, comandante della Tridentina, colloquio a cui il nostro ufficiale veterinario ha assistito, dove Reverberi rinfacciava a Nasci le « ventiquattro ore » che avrebbero potuto salvare la divisione Cuneense.

Questo e molte altre cose ho ritrovato nel libro di Giuseppe Bruno, come ho ritrovato gli amici lasciati sui monti dell’Albania e nelle steppe russe; il fango e il freddo; la fame e la disperazione ma anche l’amore e la fratellanza; e gli occhi dei muli: i grandi occhi pazienti e buoni di questi nostri compagni che con noi hanno diviso tutto, proprio tutto, e ci hanno permesso di sopravvivere quando il mondo crollava.

Mario Rigoni Stern

Il racconto.

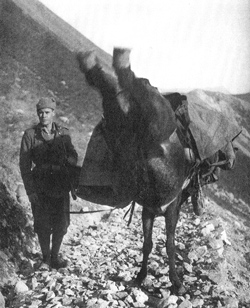

Prima di entrare nel pieno dell’argomento muli in Albania mi si consenta di spendere quattro parole di presentazione dei quadrupedi in oggetto, a edificazione di quei miei benevoli lettori che conoscono i muli solo per averli visti qualche volta a sfacchinare attaccati ad una carretta o con un basto sulla groppa.

Il mulo (dal latino mulus) è sempre stato un infelice sin dalla nascita, o meglio, dal concepimento, in quanto è un ibrido e cioè un prodotto sterile nato dall’accoppiamento di due animali di specie diversa, nel nostro caso dall’unione di un asino con una cavalla. Un infelice non solo perché non può avere figli ma anche perché essendo un mulo e cioè animale solitamente testardo non è «un unto del Signore».

Avrebbero potuto portarlo alla ribalta, sotto un corteo volante di angeli osannanti, le Sacre Scritture, duemila anni fa. Ma quelle collocarono, invece nella Grotta di Betlemme e accanto ad un tranquillo bove, un tranquillissimo asinello. Ho l’impressione che neanche Gesù conobbe il mulo, tanto è vero che nel giorno delle Palme cavalcò un asino.

Esiste tra gli ibridi un animale più infelice del mulo: il bardotto. Questi è figlio di un cavallo e di un’asina. È più piccolo e meno robusto del mulo e non è né carne né pesce con quelle sue orecchie né lunghe né corte che non ricordano quelle del padre cavallo, che non ricordano quelle della madre asina. Ma il bardotto, a essere sinceri, se ne è sempre infischiato di questa sua evidente inferiorità fisica, tanto più che, salvo casi eccezionali, non è mai stato impiegato in guerra, e tanto meno in Albania.

Il cavallo è sempre stato l’animale «nobile» per antonomasia e personalmente io lo amo al pari del mulo e di ogni altro animale e ciò per una precisa scelta di etica comparata, al di là della accettata deontologia professionale. Ma per il mulo ho sempre avuto più comprensione non solo perché anch’io come lui non discendo da magnanimi lombi ma da decine e decine di generazioni di servi della gleba, non solo perché da ragazzino gli scarpinai accanto nei lavori dei campi, non solo perché fu, in seguito uno dei ‘miei più rassegnati pazienti nel mio primo periodo di inesperto veterinario civile, che svolgeva la sua attività in plaghe montane, ma anche e soprattutto perché fu proprio un mulo che segnò a caratteri indelebili il mio primo contatto con la vita militare. E fu un impatto doloroso e con tutti gli insegnamenti che scaturiscono da un dolore intensamente sofferto.

Il mattino del 5 agosto 1937 mi ero presentato al Comando del 4° artiglieria alpina, a Cuneo, per iniziare il servizio militare in qualità di aspirante sottotenente veterinario di complemento. Il grande casermone del reggimento, la «Cesare Battisti», che faceva corpo unico anche per i reparti del 20° reggimento alpini, era deserto. Tutti gli alpini e gli artiglieri alpini erano fuori sede, con le salmerie al seguito, impegnati nel ciclo delle esercitazioni estive nella zona Lago delle Mescie Valle Casterino, la Valle delle Meraviglie.

Ero entrato nella «Battisti» con addosso tutti i paramenti dell’alta uniforme per la presentazione al comandante di reggimento. Mi aveva ricevuto il tenente Bordini, aiutante maggiore in I^ del reggimento stesso. Dopo i convenevoli di rito Bordini aveva tagliato corto dicendomi: «Togliti tutto il “someggio” da giuramento. Il signor Colonnello comandante non c’è, è su per un ‘ispezione ai reparti in esercitazione. Ergo: mettiti in divisa da fatica, infilati gli scarponi, prenditi il sacco da montagna con entro i tuoi effetti personali, sali sul primo treno in partenza da Cuneo per Nizza, scendi a Tenda, ti fai a piedi un tre ore di salita, raggiungi il Lago delle Mescie e qui ti presenti al Comando del Gruppo Pinerolo al quale sei stato assegnato. Lassù farai il giuramento non con la sciabola ma con la pistola. Ciao e in gamba ».

Mi sentivo talmente in gamba che salito sul primo treno utile del pomeriggio e sceso a Tenda, alle 18, in meno di due ore compivo la tappa. Una gran volata sorretta dalle ali dell’entusiasmo per la mia prima penna nera.

Nella tenda comando del Pinerolo trovai un solo ufficiale e mi presentai. Era il mio diretto superiore tecnico, cioè il capo servizio veterinario del reggimento, il capitano Alfredo Manzone, un imponente ercole di mezza età che portava sul petto una successione di nastrini di tutto rispetto: prima guerra mondiale, operazione riconquista Cirenaica, guerra di Spagna, campagna d’Abissinia, croce al merito coloniale, croce da cavaliere e tante altre cose ancora. Aveva un vocione da orco, ma da orco benefico. Mi accolse a braccia aperte, come un vecchio amico, mi fece accomodare: «Immagino che questo signorino abbia fame» disse e subito straziò la pace dei monti con un urlo: «Giovenaleee!».

|

Giovenale arrivò di corsa, era il mensiere. «Subito da mangiare per il signorino». E il signorino si fece una gran mangiata.

Soddisfatto per la paterna accoglienza chiesi al mio simpatico capo servizio quali erano gli ordini per il giorno dopo. Manzone si incupì di colpo, mi guardò con tenerezza e cosi mi disse: «Caro figliolo, avete da svolgere subito un servizio non precisamente allegro. Mezz’ora prima deI vostro arrivo un portaordini del capitano Pausini, comandante di una batteria, lo conoscerete presto, un gran soldato, mi ha avvisato che a due ore di marcia e precisamente in questo punto» mi aveva accompagnato intanto presso una carta topografica del settore, che stava affissa contro un telo della tenda «e sulla mulattiera c’è un mulo gravemente infortunato: probabile frattura di uno stinco. Il capitano Pausini ha chiesto l’intervento di un ufficiale veterinario. Se sussiste realmente la frattura il quadrupede deve essere abbattuto. Pausini è in spostamento notturno. Molto probabilmente la bestia è stata lasciata sola. Mi spiace, tocca a voi andare su. Con tutto quel che potrà seguire. Tutto ciò non ho voluto dirvelo prima per non rovinarvi la cena. Mi spiace, giovane collega. Il mulo si chiama Orvieto».

Prima incombenza di servizio, bell’incombenza: accoppare un innocente. E non per colpa del 1° capitano Manzone o del 1° capitano Pausini, ma per via, questa volta, di un eccesso di genialità creativa, si fa per dire, del Padreterno che, evidentemente mortificato per gli sbagli compiuti nella messa in opera dell’apparato gastroenterico degli equini - di cui ho già parlato - aveva forse ritenuto opportuno riparare al malfatto gratificando i predetti animali di un’opera fisioanatomica tra le più perfette del creato: i metacarpi, vulgo gli stinchi, ossa gracili se rapportate a quelle dell’uomo, ma costruite con un’architettura incomparabile tutta spinte, controspinte, sovrapposizioni di archi a tutto sesto, a sesto acuto, rampanti, rialzati, a ferro di cavallo; e poi controarchi, lunette, angoli a peduccio, contrafforti. Quei quattro stinchetti, i «fiammiferi» come li chiamano gli allevatori francesi, sono in grado di sopportare, ad esempio, il sovrappeso di quattro, cinque quintali che cadono dall’alto (il peso di un cavallo da concorso ippico che atterra sui due anteriori dopo avere superato l’ostacolo) e non fanno «beh» sotto i carichi enormi e pressanti di muli someggiati giù per discese ripide. Un capolavoro irripetibile, che già aveva lasciato di stucco Leonardo da Vinci e che, purtroppo, non è suscettibile di «riparazioni» allorché si spezza. Se anche l’arto dell’animale potesse essere ingessato il callo osseo neoformato non potrebbe evitare la permanente zoppia del soggetto al quale occorrerebbe, per il ritorno alla normalità, un ripristino praticamente impossibile della mirabile armonia architettonica che ho descritto.

E così mi misi in cammino verso il mulo Orvieto. Prima di partire avevo vuotato il sacco delle cose mie e le avevo sostituite con una lampadina elettrica, una borraccia piena d’acqua, due panini e una giubba a vento contro il freddo della notte; avevo incluso nel sacco anche una borsetta di medicazione. Chissà, forse non era una frattura.

Salii spedito la mulattiera, favorito nella marcia dal chiarore di una grande fetta di luna. Dopo un’ora di cammino mi giunse all’orecchio un tintinnio di ferri. Erano i ferri degli zoccoli del mulo. Orvieto aveva a sua volta udito il rumore dei miei passi e mi stava venendo incontro. Dopo pochi minuti lo vidi: veniva giù a lenti balzelloni, a capo chino, con l’anteriore sinistro trattenuto a mezz’aria. Mi si avvicinò quieto. Sentii la mia voce che gli diceva «Ciao, Orvieto, come va?». Gli accarezzai il bel testone e poi feci scendere una mano lungo la spalla sinistra e poi lungo l’arto sino ad arrivare allo stinco. La diagnosi, alla semplice ispezione manuale, fu sin troppo facile: frattura netta. Dovevo abbattere il quadrupede.

Afferrai il mulo per la cavezza e lo trascinai lentamente, in discesa, verso uno spiazzo che a poche decine di metri dal punto del nostro incontro allargava la mulattiera. Orvieto mi seguì docile, un passo con l’anteriore sano, un faticoso salto con i due posteriori. Non gemeva ma respirava affannato; giungeva forte alla mano che teneva la cavezza e al mio viso che sfiorava il muso del mulo, il calore del suo stato febbrile. Ci fermammo sullo spiazzo e Orvieto tirò un gran sospiro. Accesi la lampadina e illuminai l’animale. Aveva tirato su la testa e vidi i suoi grandi occhi lucidi che guardavano fiduciosi ad un improvvisato e forzato boia che mai, mai prima di allora aveva recato offesa manuale ad un rappresentante degli ibridi.

Mi sfilai il sacco, ne trassi fuori tutto il contenuto e lo posai su un sasso. Cavai dalla fondina la Beretta cal. 9, inserii il caricatore e collocai la pistola su un altro sasso. Avevo la gola arsa, ma non per la fatica della salita, e così tolsi il tappo dalla borraccia e buttai giù una sorsata d’acqua. Orvieto abbozzò un mezzo raglio lamentoso: aveva sete. Anche Gesù ebbe sete prima di morire. E questo fu un pensiero tristissimo. Mi tolsi il cappello alpino, lo riempii dell’acqua della borraccia e lo porsi al mulo. In tre secondi il recipiente fatto di panno fu prosciugato.

Fu a questo punto che mi venne l’idea di dare uno sguardo al contenuto della borsa di medicazione. Tra aghi e seta per sutura, lacci di contenimento, un piccolo matereccio di tintura di iodio, una fascia e due piccoli pacchi di cotone idrofilo, trovai anche una agocannula, un aggeggio per praticare salassi. Un salasso, ecco Orvieto, un salasso. Sarà una fine dolce, indolore; sarà come essere posseduto da un gran sonno. E così evitiamo la pistola. Nell’ultimo istante della tua vita non sentirai il colpo destinato a spaccarti il cervello e non vedrai la fiammata della morte.

Presi un laccio e lo strinsi attorno al collo del mulo; subito le giugulari apparvero tonde, turgide. Orvieto lasciava fare, sempre quieto. Presi anche un panino, tolsi l’orribile rnortadella che lo imbottiva, e lo offrii al mulo. L’animale masticò placido e quasi non si accorse della rapida introduzione dell’agocannula in una delle sue grandi vene giugulari. Dalla cannula trassi via il grosso ago e il sangue incominciò a zampillare copioso. Spezzai in più parti il secondo panino e ogni tanto offrivo a Orvieto un pezzetto di pane. Ad ogni movimento masticatorio corrispondeva una più vorticosa uscita di sangue dalla cannula.

Passarono molti minuti. Orvieto masticava ora le manciate d’erba che avevo raccolto nei pressi dello spiazzo. Ad un tratto drizzò le orecchie, come sorpreso, poi traballò un poco, si piegò sugli arti posteriori e lentamente si distese a terra, su un fianco. Il respiro si fece calmo, sottile, sempre più sottile. Accesi ancora la lampadina ed esplorai gli occhi dell’animale: incominciavano a velarsi ma non intravidi in essi terrore o sofferenza. Ero seduto anch’io a terra, all’altezza del petto di Orvieto, e stavo accarezzandogli il muso, allorché il suo cuore cessò di battere.

Disse una volta il prof. Herlitzka, docente di fisiologia, a noi studenti dell’Università di Torino: «Abbiate sempre motivo di rispetto e di tristezza per la morte di ogni animale, minuscolo o grosso che sia, perché nel momento in cui quell’essere muore viene distrutta un’armonia di cellule e di messaggi creata da milioni di anni di evoluzione. Soprattutto di messaggi. Grande uomo, quell’Herlitzka.

L’episodio di Orvieto accadde, come ho detto, circa tre anni prima dell’inizio del secondo conflitto mondiale e non immaginavo allora, quali e quanti sarebbero stati le sofferenze e i «tipi» di morte, soprattutto sul fronte greco albanese, di tanti nostri muli. Quei grandi innocenti dalle orecchie lunghe...

Giuseppe Bruno

|

|

"La salita del Monte Ventoso"

Tra le pagine letterarie minori del grande poeta e scrittore Francesco Petrarca ve n'è una che, unica nel suo genere, contiene la descrizione della salita al monte Ventoso fatta oltre 650 anni fa dallo stesso grande poeta.

L'autore del Canzoniere in una lettera ad un padre agostiniano, descrisse in modo particolareggiato l'ascensione effettuata con il fratello Gherardo il 26 aprile 1336 al relativamente modesto monte Ventoso, molto noto agli sportivi del ciclismo ( Mont Ventoux). E' questa una montagna alta 1912 metri nel dipartimento Valchiusa a nord-est di Avignone, dove il padre del giovane poeta, deceduto alcuni anni prima, era impiegato al seguito della Corte papale. Il testo, scritto in lingua latina, è stato tradotto nel secolo scorso anche da un altro grande poeta e primo premio Nobel italiano per la letteratura, Giosuè Carducci che fu grande studioso e ammiratore del Petrarca. La descrizione, come detto, è particolareggiata e contiene numerosi riferimenti storici, letterari e religiosi.

Programmata l'escursione per il 26 aprile, in modo di avere molte ore di luce e il clima favorevole, i fratelli raggiunsero Malaucena che è alla base del monte, con due giorni di anticipo.

"Non ci mancava né la buona volontà né la vigoria fisica, ma", annota il poeta, "quella gran mole di roccia era davvero scoscesa e quasi inaccessibile". In un anfratto del monte incontrarono un vecchio pastore che cercò di dissuaderli dall'impresa dicendo loro che cinquant'anni prima: "provai la giovanil fantasia di salire ma non ne riportai che pentimento e stanchezza".

Poiché non convinse i due fratelli a desistere, il vecchio indicò loro la via da seguire, non solo, si prestò anche a custodire gli indumenti e i materiali che ingombravano inutilmente i due giovani alpinisti ed il loro seguito.

Dopo un primo tratto percorso con Iena e agilità, si dovettero fermare a riposare sul ciglio di una rupe.

Il fratello, poi, salì lungo la linea di massima pendenza seguendo una ripida scorciatoia, il poeta invece si aggirò cercando una strada più lunga e meno faticosa, ma inutilmente, anzi, essendo questo un pretesto per la pigrizia, come egli stesso confessa, il girovagare lo portò per ben tre volte molto più in basso rispetto al fratello, allungando così il percorso e la fatica. Finalmente dopo questi insuccessi, si decise a salire lungo l'erta e, ansante, raggiunse il fratello, che nel frattempo, si era riposato a lungo.

Quando giunse sul pianoro della cima più alta del monte denominata Figliolo, il poeta si commosse e stette come trasognato per "lo spirar leggero dell'aere e del vasto e libero spettacolo". Come si vede, gli ampi orizzonti che si godono sulle cime faticosamente conquistate, sono sempre commoventi per gli uomini, allora come oggi. Il monte Ventoso è una montagna che si erge relativamente isolata e consente quindi una visione ampia e spettacolare.

Sulla vetta il Petrarca si commosse anche guardando verso le Alpi marittime e l'Italia e ammette: "Sospirai, lo confesso, verso il cielo d'Italia che all'animo, più che agli occhi appariva, e un'ineffabile ardore mi pervase di rivedere la Patria".

A questo punto della lettera, il poeta ricorda, sempre guardando le Alpi, che Annibale, quando le attraversò nell'anno 218, allo scopo di creare dei gradini o dei piccoli varchi sulle rocce, le faceva surriscaldare col fuoco e poi vi faceva versare l'aceto, come narra Tito Livio nel libro XXI della sua opera ab Urbe condita (ardentia saxa infuso aceto putrefaciunt).

|

Come spesso accade agli alpinisti, che approfittano del raccoglimento che la montagna favorisce per fare un bilancio di un periodo della propria vita o della vita stessa, anche Petrarca in quella occasione fece un bilancio dei dieci anni trascorsi in Francia dopo aver lasciato gli studi giovanili e Bologna E il suo pensiero si rivolse a Dio con una fervida preghiera usando le parole di Sant'Agostino del quale aveva con sé il libro "Le Confessioni". A questo proposito dirò ancora che aprì il volume casualmente e gli occhi caddero sul passo che diceva e gli uomini vanno ad ammirare le altezze dei monti, gli enormi flutti del mare e abbandonano sé stessi".

È particolarmente significativa la corrispondenza casuale tra il bearsi del poeta nella grandiosità del panorama alpino e la citazione dello stesso concetto fatta quasi mille anni prima da parte del grande scrittore, teologo e filosofo sant'Agostino che lo ricordava come un'abitudine edonistica dei suoi tempi. La frase di S. Agostino fece pentire il Poeta di aver ammirato troppo le cose terrene "quando da un pezzo avrei dovuto imparare anche dai filosofi pagani che niente è degno di ammirazione fuorché l'anima".

Durante la discesa continuò nelle considerazioni morali e religiose, sui destini dell'anima e in alcune riflessioni ascetiche che gli fornirono l'occasione di citare un famoso passo di Virgilio, senza peraltro nominarlo "Felix qui potuit rerum cognoscere causas" (felice chi poté conoscere il perché delle cose).

La sera stessa il Petrarca scrisse la lettera al frate Dionisio di S. Sepolcro.

La salita al monte Ventoso è la prima, sia pure modesta, prova di alpinismo turistico-escursionistico di cui si abbia notizia.

Lo stesso Petrarca narra dell'ascensione fatta dal re di Macedonia Filippo V sul monte Emo in Tessaglia, unitamente ad alcuni generali, allo scopo di poter vedere i due mari: il Mar Nero (Eussino) e l'Adriatico. L'ascensione, confermata da Pomponio Mela e messa in dubbio da Tito Livio, non può in ogni caso essere catalogata come escursione turistica, specialmente se si tiene conto delle mire espansionistiche del monarca.

Numerosi autori affermano che non si conosce nessun'altro che prima del Petrarca, il grande precursore dell'umanesimo, sia salito su un alto monte solo per il "multa videndi ardor ac studium" ( per la brama e il gusto di vedere molte cose) come si esprimerà lo stesso poeta parlando dei suoi viaggi sui Pirenei, in Francia e in Germania. Non solo, ma è il primo brano letterario che tratti compiutamente e analiticamente un argomento strettamente connesso con la montagna.

"Multa videndi ardor ac studìum" ! Sono parole magiche che fanno muovere milioni di persone, vuoi per esplorare le foreste e le montagne e vuoi per ammirare le opere d'arte realizzate nei secoli dall'uomo; comunque per conoscere.

Un brano letterario di argomento alpinistico di un così grande poeta, scritto agli albori della lingua e della letteratura italiana , assume per gli alpinisti e per la letteratura di montagna un significato di grande rilievo. Ciò anche perché è imbevuto di nobili ed elevati sentimenti che scaturiscono in modo naturale e senza forzatura dal contesto del racconto.

Vittorio Pacati

Da una relazione dell'autore effettuata il 26-2-00 in occasione della cerimonia di premiazione del premio letterario "Putia" - terza edizione - istituito dalla Sezione di Bressanone del Club Alpino Italiano. Il saggio è stato pubblicato dalla rivista " UNUCI" n° 7/8 del 2001.

|

|

"L'ultimo contrappello"

Dodici Maggio, molti anni fa.

Un treno fischia, sbuffa e lentamente

si muove, il Corso «FEDE» se ne va

con il filetto da Sottotenente

Tutti presenti, tutti di una sorte:

stringendo il suo destino fra le dita,

così ciascuno andò verso la vita,

così qualcuno andò verso la morte.

E quando la bufera fu passata,

quando quel treno si rimise in moto

per condurci alla prima radunata,

aveva a bordo più di un posto vuoto.

Amici della prima giovinezza,

rimasti nella steppa ed oltremare,

noi che ci ritrovammo a ricordare

noi vi pensammo: ma senza tristezza.

Voi caduti nel fango e sulla cima

dei monti, missionari del coraggio,

foste compagni del consueto viaggio

scesi dal treno una fermata prima.

Anche quest'anno il treno si è fermato

per radunarci e per condurci ancora

a ritrovare insieme per un'ora

le rugose radici del passato.

|

Eccoci ancora qui, tutti presenti

ed ancora una volta tutti uguali:

avvocati, ingegneri, generali,

ma tutti ancora un po' sottotenenti.

Certo è che il treno un dì s'arresterà

(e a bordo avrà soltanto un passeggero)

s'arresterà in un sibilo leggero

al Gran Quartiere dell'Eternità.

Saremo pronti all'ultimo raduno,

del Corso «FEDE». Amici, sarà bello

fare ancora una volta il contrappello.

Quel giorno, si, non mancherà nessuno.

E passeremo in riga nuovamente,

e fra tutte le stelle di lassù

una soltanto brillerà di più:

una stella da sottotenente.

Padre Gianfranco Chiti

Questa poesia, esposta nel convento dei Cappuccini di Orvieto, è di Padre CHITI, notissimo ed eroico Ufficiale dei Granatieri che, finito il servizio attivo con il grado di Generale, ha sentito la vocazione di porsi al servizio dell'ordine monastico come umile frate. Anche in questo ruolo Padre CHITI ha continuato a profondere le sue migliori energie a favore di coloro che si sono rivolti a Lui con FEDE, fino a pochi giorni fa. Ora anche Lui è sceso dal treno "a una fermata prima". In suo ricordo pubblichiamo questa sua toccante poesia.

(DA TRADIZIONE MILITARE DEL 2 FEBBRAIO 2005) Si ricorda che una delle prime missioni svolte da Padre Chiti, non appena ordinato sacerdote, è stata quella di celebrare il Precetto Pasquale a favore dei militari della Brigata Alpina Tridentina nell'Abazia di Novacella negli anni '70. [nota del redattore]

|

|

"Cappellani in tempo di guerra"

Mi trovavo con colleghi parroci alla caserma del 121° qui a Bologna ed il discorso cadde sul cappellano militare in tempo di guerra. Un collega rivolgendosi al Vescovo Mons. Marra, voleva ironizzare: “... come può il buon Dio ascoltare insieme il cappellano che prega per i suoi di qua dalla trincea e il cappellano che prega per i suoi dall’altra parte della trincea...”

Mons. Marra, lentamente, scotendo il capo “... e voi; quei ragazzi, vorreste lasciarli soli?!..”

Chi è il Cappellano militare?

È un prete come tutti i preti, crede in Dio e nella gente; e per amore di Dio, si fa carico delle gioie, dolori, fatiche e speranze di quanti gli vengono affidati, per camminare con loro alla luce della fede. Per cui se gli vengono affidati giovani e questi un bel giorno debbono partire per il fronte, egli chiede ed essi chiedono di andare con loro: è la vicenda, tra le tante, di

Don Primo Mazzolari e di Don Carlo Gnocchi.

Cappellano militare può essere un tranquillo Padre Francescano che vive nel suo Convento e un giorno gli viene detto che dovrà deporre il saio per indossare la divisa grigioverde e andare in un Ospedale da campo. Ed egli parte e non è che provi chissà quale trauma: prima serviva Cristo educando i novizi in convento, ora serve Cristo ferito, sanguinante su una brandina!

Quando il cappellano reduce da una guerra viene chiamato nelle scuole e i ragazzi gli obiettano “Come mai, tu che sei prete, sei andato a fare la guerra?” Il Cappellano risponde: “non sono andato a fare la guerra ma c’erano giovani che andavano a fare la guerra e mi hanno detto:

“vieni con noi; tu non vieni per sparare; tu ci aiuterai a pregare e se saremo feriti, ci starai vicino; se saremo uccisi, a casa nostra non andrà solo il maresciallo dei carabinieri a dare la notizia, ma arriverà anche la tua lettera per dire che abbiamo fatto il nostro dovere

fino in fondo e che siamo morti da cristiani...

Il Cappellano dunque non spara? Può capitare che il plotone veda cadere il tenente; c’è lo sbandamento; il cappellano è lì; bisogna salvarli quei fanti; e l’unico modo è di prendere l’arma in mano e di mettersi alla testa del plotone: e così fece

Don Silvio Marchetti il 20 dicembre 1942 a Kantemirowka. Fu sopraffatto, fu ucciso; ma non importa; in quel momento egli doveva fare così.

E poi c’è la legittima difesa; Don Carlo Chiavazza nel suo libro “Scritto sulla neve” dice che un russo gli si è avventato addosso ed egli l’ha prevenuto e l’ha ucciso.

E’ il caso di Don Michele D’Auria: nell’isba in cui si trova entrano due soldati russi che gli sparano; si getta sotto il tavolo; si finge morto; ha modo di estrarre la pistola e fa fuori i due russi. Legittima difesa; legittima per tutti, anche per il cappellano.

Ma l’arma vera, l’arma in dotazione, obbligatoria per il cappellano in guerra, non è tanto la croce rossa cucita sul taschino della giubba, ma il Crocefisso, un Crocefisso vero, e l’altarino con il Calice. Ed ora si impone una digressione. Il Cappellano sa che Cristo, il suo Maestro, redime il mondo versando il Suo Sangue. E conosce il commento dell’Apostolo Paolo, quando dice che la Passione di Cristo non è completa senza la sua passione; l’Apostolo si dice lieto per essere chiamato a completare con la sua, quello che manca alla Passione di Cristo. Cristo è solo il capo; le membra siamo noi; il capo dona il Suo Sangue, le membra facciano altrettanto.

Soprattutto i preti. Santa Caterina da Siena chiamava i preti “ministri del sangue” definizione che il Card. Giulio Bevilacqua applicava in particolare ai cappellani militari; diceva; “Noi siamo i ministri del sangue; con quello di Cristo, il sangue di chi ci cade accanto, il nostro stesso sangue; nell’unico calice, per la redenzione del mondo”.

Il 26 dicembre 1941 cade nella battaglia di Petropawlowska Don Giovanni Mazzoni del

3° Bers.; il 26 agosto ‘42 cadono in combattimento Don Ferrucci Moranti del 47° Btg. Bers. Motociclisti e

Don Francesco Mazzocchi del 1° Btg. Chimico; il 16 dicembre ‘42, sempre in combattimento, cade

Don Felice Stroppiana dell’81° ftr. della

Torino.

Alla mattina questi cari colleghi (ho avuto la fortuna di conoscerli), avevano detto la loro Messa. Statene certi che anche quella mattina, la preghierina solita l’avevano detta: “Signore, se oggi col tuo sangue ci vuoi mettere anche il mio, sappi che non mi dispiacerebbe; insieme a quello dei miei ragazzi”.

E il Signore in quel giorno accolse la loro offerta.

Ma attenzione! Non è che questi cappellani si siano gettati nella mischia per cercare una bella morte sia pure nel nome di Cristo: avevano qualcuno da salvare! A questo punto, una parentesi.